液タブを買いたいけど、色域ってどれくらいあれば良いの?

色域って色々な規格があって、ややこしいよね

「AdobeRGB99%!」と言われても、知らない人からしたら良いのか悪いのかの判断がし辛いと思う。

物によってはsRGB表記だったりするし、なんなら100%超える色域が表示されていることもある。

100%超えってどういうことなのよ・・・・って感じですよね。

そんなわけで、この記事では色域について分かり易いように、解説していきます。

自分自身最近まで全然理解していなかったので、なるべく誰が見ても分かり易いように解説していく予定。

色域について知っておくと、液タブやモニター選びの際に役に立つので、知らない方は是非参考にしていってください。

色域とは?

そもそも色域とは?って話だけど、読んで字のごとく色の領域。

自然界にはものすごい数の色が存在しているわけですが、液晶モニターがそのすべてを全く同じように再現するのは不可能。

上の画像のような美しい写真も、実は決められた色の中で描かれていて、自然界に存在する色を全て使えているわけではない。

どんなモニターやカメラであっても、ある程度の色の制限がある。

その制限がどれくらいなのか?ってのを分かり易くするために作った規格がsRGBやAdobeRGBと呼ばれるもの。

色域の規格の種類

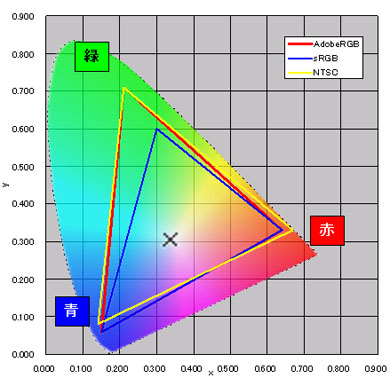

規格については沢山あるのですが、一般的によく見かけるのはsRGB、AdobeRGB、NTSCの3種類。

それぞれの領域については、EIZOさんのHPから引用した下の画像を見てもらうと分かりやすい。

点線で囲まれた虹色の枠が実際の自然界の色味として、その中の三角形がそれぞれの規格で表現できる色の空間になっている。

赤い線がAdobe RGB、青い線がsRGB、黄色い線がNTSCの色域を表しています。

モニターやカメラを作る人たちは、この規格に対して、何パーセントの色を再現できるか?っての計測し、仕様に表記している。

例えば液タブの販売ページを見てもらうと、基本的に色域がどれくらいあるかが書かれている。

.jpg)

上の画像の液タブの場合、sRGBの色域を99%表現できる!ということ。

また、AdobeRGBやNTSCの方が、sRGBと比べてよりたくさんの色味を表現できることになります。

つまりsRGB100%より、AdobeRGB100%の方が高色域になります。

また、近年ではDCI-P3とか、Rec.2020という規格もちょこちょこ出始めている。

最新液タブとかにはDCI‐P3の表記がある事が多い

カバー率と面積比の違い【要注意】

たまにsRGB110%とか見るけど、どういうこと?

100%を超えている表記はカバー率ではなく面積比

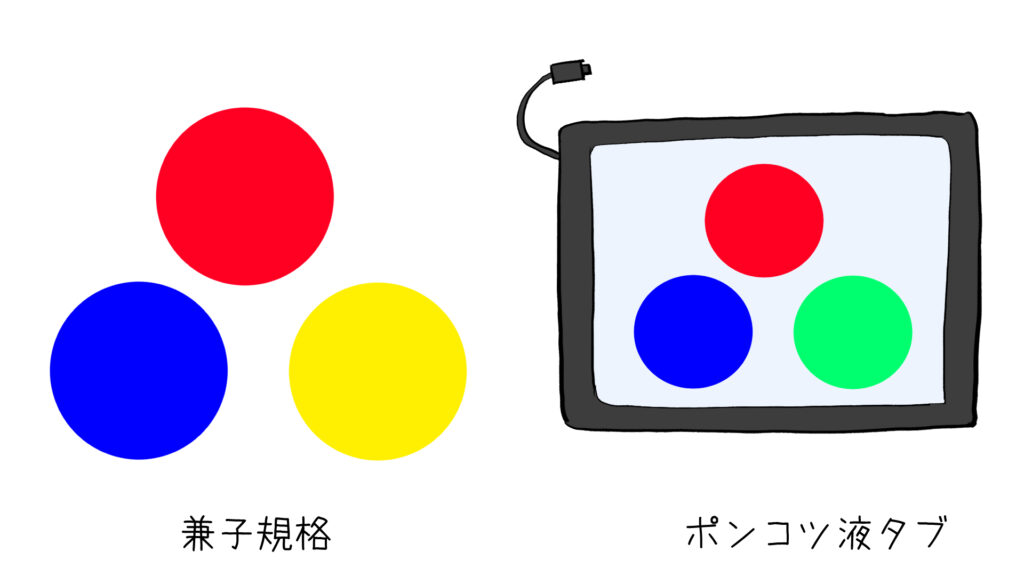

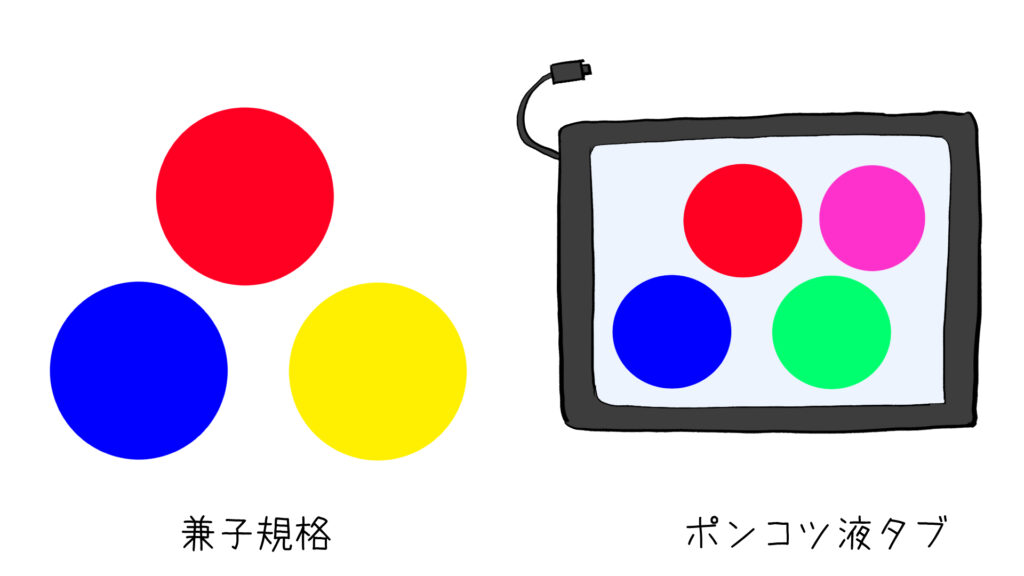

これがどういうことかというと、例えば赤青黄色の三色しか表現できない【兼子規格】があったとします。

そして赤青緑の三色のみが表現できる【ポンコツ液タブ】があったとします。

この場合、このポンコツ液タブの兼子カバー率は、3色のうち2色(赤と青)しか表現できない為66%になる。

がしかし

面積比で言うと、色は違えど同じ三色表現できるため100%となる。

さらに、もしこのポンコツ液タブが赤青緑に加えて、ピンクも表現できていた場合どうなるかというと

カバー率は66%だけど、面積比は約133%になる。

これが100%を超える色域表記のからくり。つまり面積比ってのは規格を無視した全力の色域を表した数値って感じ。

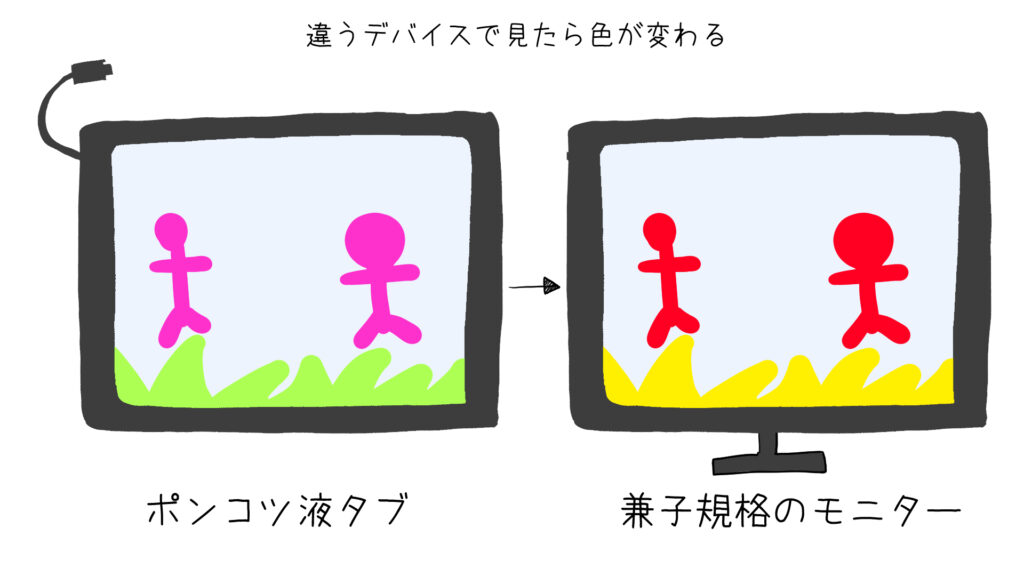

これの何が要注意なのかというと、面積比が高くても、カバー率が低ければ正しい色が表現できない可能性が出てくる。

というのも、例えば自分が鮮やかな緑の草や、ピンクの人間を描いたとしても、兼子規格に沿ったモニターではその色は表現ができない。

なので、自分の液タブで見る分には全然問題ないけど、他のモニター等で見ると全然違った色味になる可能性がでてくる。

そもそもこういう事を防ぐためにあるのが規格なのに、面積比はそれを無視した単純な色数の比率になっている。

なのであまり面積比のみを参考にしない方が良い。

ただ、たまに面積比しか載せてない場合があったりするので、色域を見る時は注意してください。

色域規格は用途によって決める

結局液タブを買う際、色域はどう判断すればいいの?

って話だけど、これは用途によりけりになってくる。

例えば単純に趣味でデジタルイラストを描いてアップするなら、sRGB100%に近い物を選んでおけば良いし、AdobeRGBに準拠したプリンターで印刷を考えているのなら、AdobeRGBが高い物が必要になる。

分からなければsRGBのカバー率が高い物を選ぶのが無難

とはいえまったくの初心者であれば、今後の用途もよくわからないと思う。

そんな時はsRGBのカバー率が高い物を選んでおけばOK。(できればカバー率98%以上)

というのも多くの機器がsRGBに準拠しているので、それを基準にするのが無難。

逆に言えばsRGBカバー率が低い物だと、多くの機器で想像と違った色味になる可能性がでてくる。

高色域が正解ではない

とりあえず高色域な物を買っておけば間違いないね!

実はそういうわけでもない

というのも、仕様上は高色域でも、結構メーカーによる癖みたいなのがあったりする。

黄色味が強かったり、全体的にくすんでいたり。なので同じ色域のモニターを買えば完全に同じ色味になるわけでもない。

変な癖があるようなら、自分でドライバーなどから色味の調整(キャリブレーション)が必要になる。

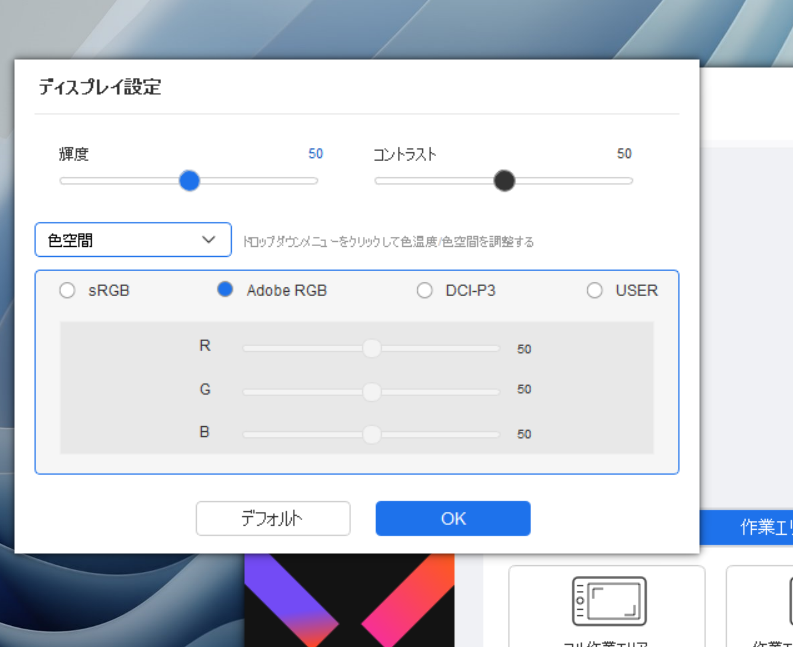

また、色域変換機能があるのかも重要になってくる。

何それって感じですが、例えばめちゃくちゃ高色域だったとしても、sRGB内の空間で色域を抑えたい人もいると思う。

上でも書いたように、下手に多くの色を使いすぎても、他のデバイスで正しく表示されるかはわからない。

そんな時に色域変換機能があれば、任意の色空間に抑える事が出来る。

自分が使っているArtist Pro16 Gen2なんかも、ドライバーから色域変換をすることができる。

sRGBを選んでおけば、sRGBの空間内の色に限定できる。

ただこの機能については、あるのかないのか仕様に書いてないことが多いので、どの機種が色変換できるのかは正直分からないことが多い。

適度にキャリブレーションも必要

また、使用していると段々経年変化が起きていくので、気づいたら結構色味がおかしなことになっている事もある。

なので本気で色味に拘る人は、適度にキャリブレーションという、色合わせ作業なんかをする必要がある。

キャリブレーションにも、専用の機器を使った方法や、自分でドライバーから調整する方法などある。

色域は奥が深い

そんなわけで、色域についてでした。

簡単にまとめると

色域とは

- 色域とは色の領域であり、領域の範囲は規格で決まっている

- 面積比はあまり信用せず、カバー率を見る

- 一般的にはsRGB基準の物が多い(2023年現在)

- 高色域=良いというわけではなく、自分の用途に合った色がしっかり出せるかが重要

- とはいえデジタルの場合相手がどんな液晶でみるか?で色味は変わってしまう問題もある

正直色域に関しては掘り下げていくともっともっと細かい話になってくし、初心者ならとりあえずなんとなく意味が理解できれば十分。

あと、最近の液タブでは結構高色域な物が多いし、色域変換できる場合も多い。

なのでそこまで色域を心配する必要はない。

ただ、型落ちの古い液タブを買う際や、安い液タブを買う際は色域の項目を注意して見てみてください。

自分が使っている液タブのレビューは以下の記事で書いてますので、よければこちらもどうぞ。

-

-

液タブの色域ってどれぐらいあればいい?色域100%超えの理由と選び方

「AdobeRGB99%!」と言われても、知らない人からしたら良いのか悪いのかの判断がし辛いと思う。 物によってはsRGB表記だったりするし、なんなら100%超える色域が表示されていることもある。10 ...

続きを見る

それじゃ!